災害事例研究 No.185 【林業】

伐倒木が杭に当たり、伐倒木の元口が跳ね上がり激突

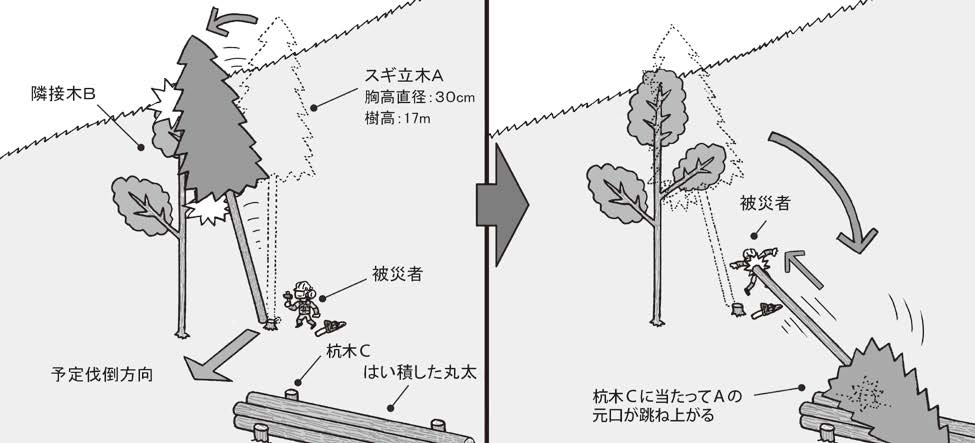

被災者がチェーンソーを使用してスギ立木を伐倒したところ、隣接する立木の枝に接触し、伐倒方向が変わって、はい積した丸太を留める木杭に当たり、伐倒木の元口が跳ね上がり、被災者に激突した。

災害の発生状況

間伐作業地において、被災者は、同僚3人とチェーンソーを使用して立木の伐木造材作業を行っていた。被災者は、スギ立木A(胸高直径30cm、樹高17m)を斜面下方へ伐倒するため、隣接木Bと山土場にはい積した丸太(造材木)が崩れないように打ち込んだ杭木Cとの間を伐倒方向とした。この時、被災者は、伐倒方向にある隣接木Bの枝に伐倒木が多少接触してもそのまま予定した伐倒方向へ倒れると考えた。

立木Aの受け口を作り、追い口を切り込み、クサビを使用して、予定どおりの方向へ伐倒したところ、伐倒木Aが隣接木Bの枝に接触した際、伐倒方向が変わってしまった。このため、伐倒木Aが杭木Cに当たり、その反動で伐倒木Aの元口が跳ね上がり、この元口が伐倒木の斜め上方に退避していた被災者の後頭部に激突した。

災害の発生原因

- 隣接木の枝の太さや張り具合、木杭等の周囲の状況をよく確認しないまま、伐倒方向を選定したこと。

- 伐倒木による危険が及ぶおそれのあるところから退避していなかったこと。(安全な場所を退避場所としていなかったこと。)

- 事前調査の実施、作業計画の作成などを行っていなかったこと。

災害の防止対策

- 立木を伐倒する前に、隣接木の状態や周囲の状況をよく観察し、安全で確実に倒せる伐倒方向を選定すること。また、必要に応じ、隣接木の枝等作業中に危険が生じるおそれのあるものを取り除くこと。

- 退避場所は、伐倒方向の反対側の斜面上方で3m以上離れた箇所とし、立木の陰などの安全な場所を選ぶこと。

- 伐倒作業を行う場合は、事前調査に基づく作業計画を作成し、作業指揮者を選任して作業計画に基づく作業指揮を行わせること。

〈労働安全衛生規則〉

(伐木作業における危険の防止)

第477条 事業者は、伐木の作業(伐木等機械による作業を除く。以下同じ。)を行うときは、立木を伐倒しようとする労働者に、それぞれの立木について、次の事項を行わせなければならない。

一 伐倒の際に退避する場所を、あらかじめ、選定すること。

二 かん木、枝条、つる、浮石等で、伐倒の際その他作業中に危険を生ずるおそれのあるものを取り除くこと。

〈チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン(抜粋)〉

6 作業計画等

(1)調査及び記録

事業者は、伐木等作業を行う場合、伐木等作業を行う範囲を対象に、チェーンソーを用いて伐木の作業を行う場合には表1、チェーンソーを用いて造材の作業を行う場合には表2に示す事項を含め調査し、その結果を記録すること。

(以下、略)(表1及び表2は略)

(別添1は略)

(2)(略)

(3)作業計画

ア 事業者は、伐木等作業を行う場合には、あらかじめ、上記(1)を踏まえ、チェーンソーを用いて伐木の作業を行う場合には表3(注)、チェーンソーを用いて造材の作業を行う場合には表4に示す事項を含む作業計画を定めること。(以下、略)(表3、4は略)

(注)表3の2の「①伐倒の方法」

イ 事業者は、上記アにより定めた作業計画に基づき伐木等作業を行うこと。

ウ(略)

(4)作業指揮者

事業者は、伐木等作業を行う場合、上記(3)により定められた作業計画に基づく作業の指揮を行わせるために、作業指揮者を選任すること。

(5)作業に必要な安全衛生教育

(略)

7 チェーンソーを用いて行う伐木の作業

(1)作業前の準備

ア~ウ(略)

エ 安衛則第477条第1項第2号に基づき、かん木、枝条、ササ、つる、浮石等で、伐倒の際その他作業中に危険を生ずるおそれのあるものを取り除くこと。(以下、略)

(2)作業に伴う立入禁止区域及び退避等

ア~ウ(略)

エ 安衛則第477条第1項第1号に基づき、事業者は、それぞれの立木について、伐倒者に、伐倒前に伐倒方向の反対側の木の陰などの退避場所及び退避ルートを選定させること。

(以下、略)

オ~カ(略)